織絵屋のブログ

09/05: 新感覚の伊勢型小紋を生み出した男

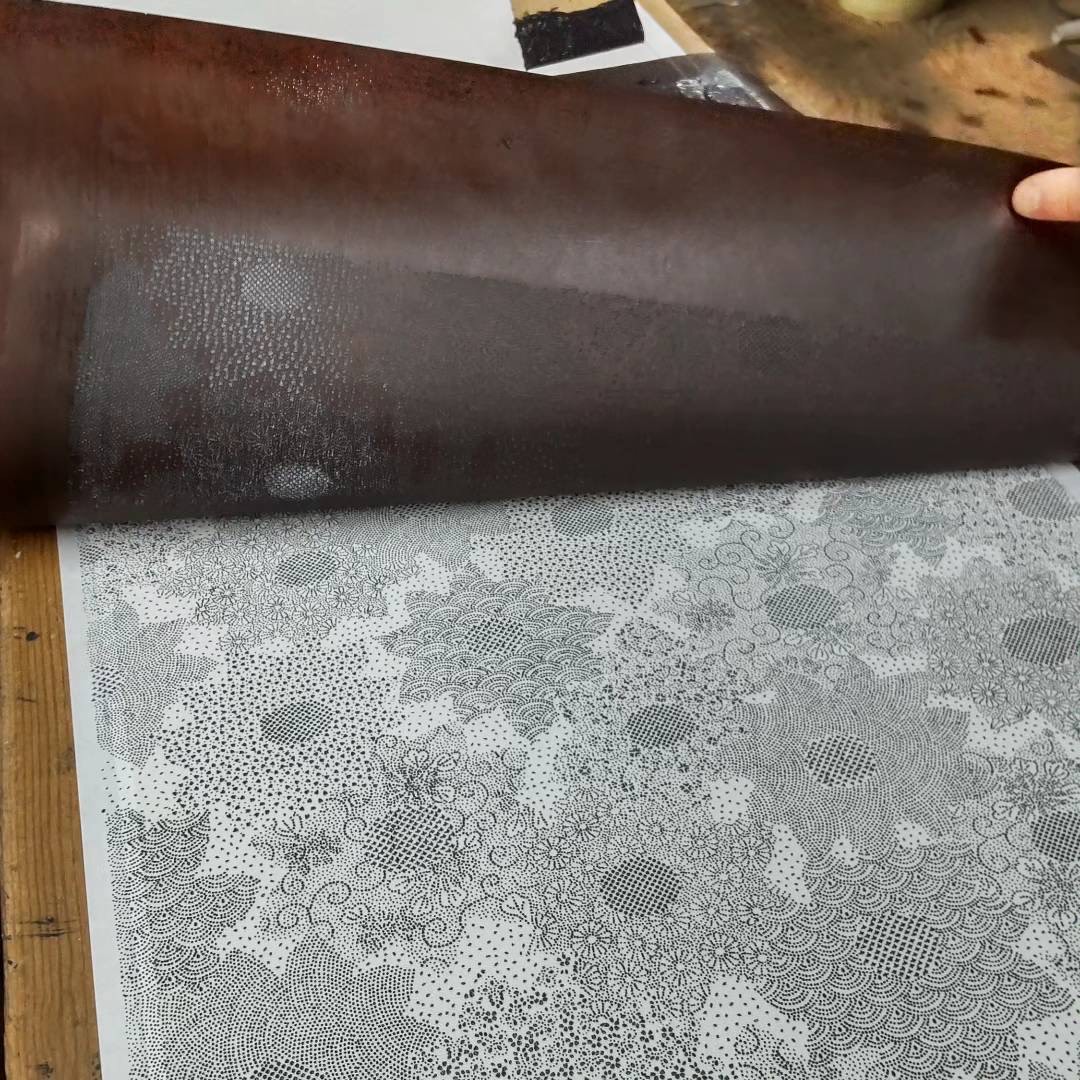

織絵屋の松山です。伊勢型小紋(および江戸小紋)の染工程を簡単に説明します。

➊板に貼った白生地の上から、文様が彫られた伊勢型紙を使って糊を置いていきます(白生地にくっ付いた糊部分は染まりません)。❷その上から色糊(染料を混ぜた糊)で染めていきます。❸色が定着するように蒸します。➍最後に水で洗い流すと、最初に置いた糊部分が白い文様として浮かび上がってくるのです。

京都に「染処 古今」という伊勢型小紋の染工房の現社長・安江氏は、中卒でこの染工房に入り、修行。あまりの大変さに、実家に逃げ帰ったこともあったそうですが、母親や伊勢型紙・錐彫りの人間国宝「六谷梅軒」の励ましで一人前の染職人になれたそうです。

安江氏は、何百年と続く伝統的な伊勢型小紋に新しい工夫を取り入れたいと考えていて、前社長に他の染工房での修行を申し出たそうです。

安江氏が新たに修行した染は草木染でした。草木染の修行を終え、「染処 古今」に戻った安江氏は、伝統的な技法で染めた伊勢型小紋に草木染料を重ね染めするという新感覚の伊勢型小紋を完成させたのです。

とてつもない技術が必要な伊勢型紙の彫り職人と染め職人によって完成した小紋に、さらに、草木染を施すことで、着る人の顔が一層映えるのです。9月4日~6日まで、安江氏が織絵屋で文化講演してくれます。