織絵屋のブログ

02/01: 『桜』の文様にはこんな意味が込められています。

織絵屋の松山です。「私は桜の柄模様が好きなのですが、桜模様の着物は春しか着てはいけないでしょうか?」と、いう質問を度々受けます。今回は桜の文様について述べます。

満開の桜の下で料理を広げ、酒宴を開く花見は日本だけの文化だと言われています。

私も、毎年桜の開花を待ちわびる一人ですが、なぜ、日本人はこれほどまでに桜を愛しているのでしょうか?

桜(さくら)の語源は、「さ」は「田の神」を意味し、「くら」は「蔵、倉、鞍」など、座するところを意味しています。

つまり、桜は「田の神」の依り代なのです。

「田の神」に「さ・け」と「さ・かな」をささげ、日本人にとって一番大切な稲・米の豊作を祈願したのです。

これが花見の起源だと言われています。

桜の文様は五穀豊穣を表す吉祥文様で、とても目出度い文様なのです。

ですから、桜の文様の着物は、春に限らず、いつでも着られます。

それでも、季節感が気になる方は、枝木が描かれていない花だけの桜文様の着物を選びましょう。

桜文様の着物や帯をお探しの方は、気軽にお問合せ、またはご来店下さい。

01/29: 『名古屋帯』は大正時代に生まれました!

織絵屋の松山です。今回は『名古屋帯』について述べます。

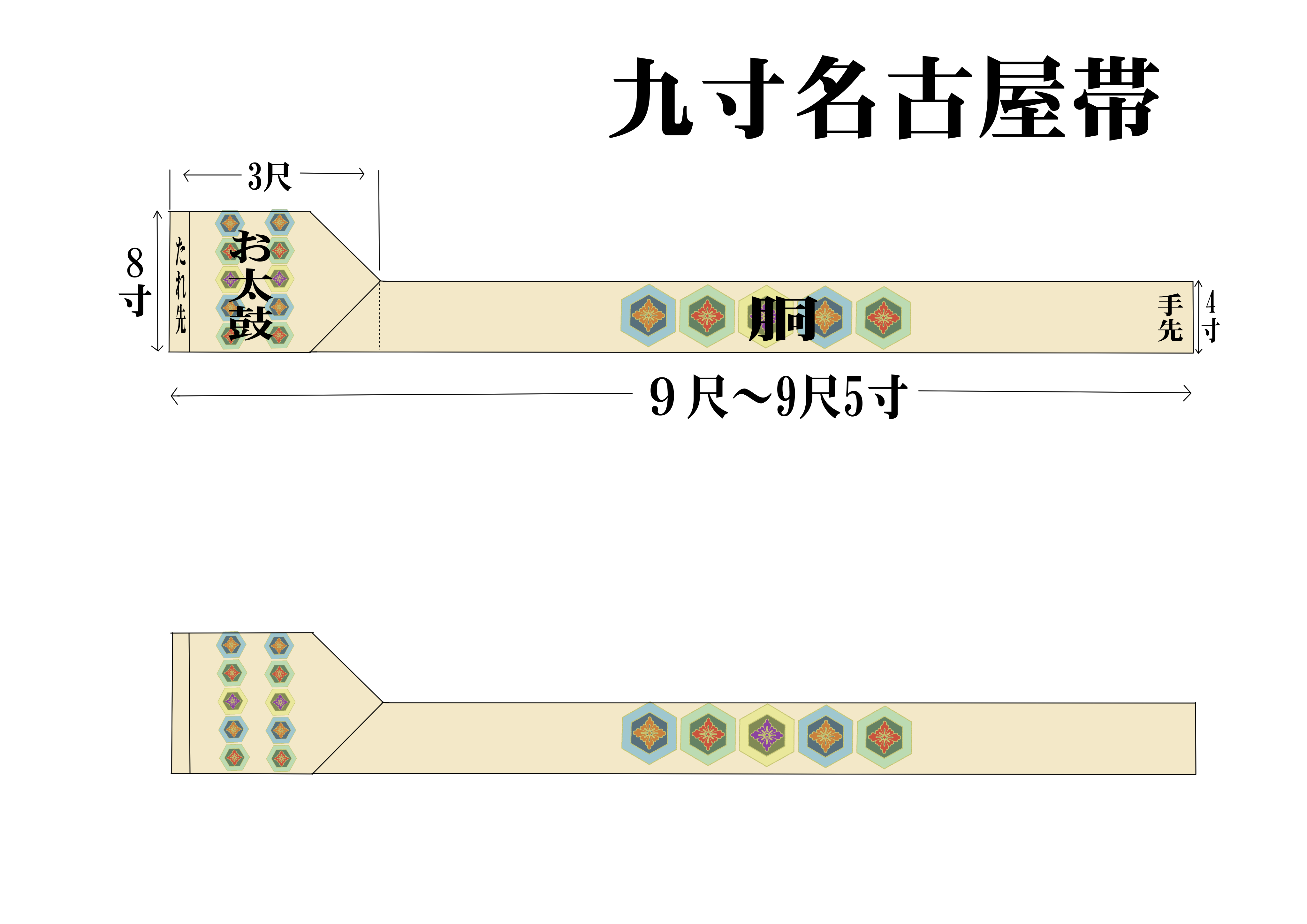

以前、「帯は霊的パワーを帯びるものであると思われていました。」と、述べましたが、名古屋帯は一般的な帯・袋帯よりも80cmほど短い帯です。

名古屋帯の歴史は、大正時代に「服装改革運動」が叫ばれていたころ、名古屋の女学校の先生が帯をもっと簡単に締められるようにと仕立てた帯が『名古屋仕立』と呼ばれたことに由来します。

袋帯は胴に巻く部分を半分に折りながら締めますが、名古屋帯は胴に巻く部分を最初から半分に縫い合わせて仕立てています。

また、お太鼓結が二重太鼓にならない長さに仕立ていますので、とても締めやすく、瞬く間に普及していきました。

袋帯は、織物がほとんどですが、名古屋帯は織物の他にも、ちりめんや塩瀬の生地に染めたモノなどいろいろあります。

帯芯を入れて仕立てる9寸名古屋帯と手先と太鼓部分をかがるだけの8寸名古屋帯があります。

価格的にもリーズナブルなモノが多いので、留袖、訪問着以外の着物に気軽に締められるのでおすすめです。

名古屋帯について詳しく知りたい方は、気軽にお問合せ、またはご来店下さい。

01/26: 草履はかかとがはみ出ていても大丈夫!

織絵屋の松山です。最近、お客様から「私の草履はかかとが出ているのですが、サイズが小さいのでしょうか?」という質問を受けました。

今回は、草履について述べます。

草履は、元々、足の裏を保護するために作られましたが、足の前半分だけの草履でした。

これは、かかとを付けずに歩くためのモノで、とても早く歩けるのです。浮世絵でこの草履を履いて前かがみに歩いている姿を見ることが出来ます。

やがて、後まである現代と同じような草履が作られるようになりましたが、それでも芸者衆は好んでかかとが出る小さめの草履を履いていたようです。

これは、小さめの草履を履いていると、足腰が鍛えられてヒップアップされ、いわゆる「小股が切れ上がった」状態にするためだったようです。

また、足の後ろまである草履ですと、うっかり着物の裾を踏んでしまい、着くずれの原因になってしまいます。

かかとが5mm~1cmほど出るサイズの草履がベストです。

草履のことでお悩みがある方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。

01/25: 「着物の着方・左前?右前?」分かりますか?

織絵屋の松山です。最近、テレビなどで女性が着物を左前で着ているのを時々、見かけます。

洋服を着る場合、男性は左側の衿が上にくる右前、女性は右側の衿が上にくる左前です。

しかし、着物の場合、男性も女性も左側が上にくる右前です。これは、なぜでしょうか?

いくつかの説があります。

一つには、719年に「衣服は右前に着ること」という勅令が出されたからという説です。古墳から発掘された埴輪を見ると、右前の埴輪もありますが、多くは左前の埴輪だったことから、古くは左前で着ている人も多かったと思われます。

二つには、日本人は右利きが多いからだという説です。右前は、着物の場合、懐に小物を入れやすいという利点があります。

三つには、日本人は古くより陰陽を大切にしていました。左は「陽足」と書き、火すなわち陽を意味します。右は「水極」と書き、月、水すなわち陰を意味します。ですから、陽を意味する左側が上になるのが自然なのです。

事業が失敗して財産が傾くことを「左前になる」と言いますが、これは、死者には衣装を左前に着せて、生前と区別するという風習があり、財産が傾くと死が近づくことから来た言葉だそうです。

くれぐれも間違いない様に、右側が手前(体側)ですよ。

着物のことで知りたいことやお悩みがありましたら、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。

01/24: 色無地はTPOを問わないオールマイティな着物です。

織絵屋の松山です。T・P・Oを考えずに着られるうれしい着物が色無地です。

着物を着ていく時、場所や場合によって様々なルールがあります。これは、相手に礼を尽くすという着物の特徴でもありますが、着物入門のネックにもなっています。

そんな着物の中で、色無地はほとんどTPOを考えずに着られるオールマイティな着物です。

色無地は全体を一色で染められた着物です。

結婚式や披露宴の席でもOK(母親は除く)です。結納やパーティーOKです。お宮参り、七五三参り、入卒OKです。食事会や観劇、ショッピングというときもOKです。また、法事の席でもOKです。

私は、着物の模様・文様は自分のためにあるのではなく、招待してくれた人や周りの人に見てもらう、またメッセージを伝えるためにあると思います。

色無地は模様・文様が描かれておらず、自分の個性を引き出してくれる自分のための着物と言えるのだはないでしょうか。

色無地を着る時のアドバイスを三つお伝えします。

第一は、帯についてです。色無地の場合、帯は何でも不思議に合いますが、フォーマルの席では格式のある袋帯を、カジュアルな場面では名古屋帯や半巾帯で楽しみましょう。

第二には、家紋です。背紋をひとつ入れておくと便利です。格式ばった染め紋より、地色の濃淡の色糸で縫い紋を入れるのをおすすめします。

第三には、八掛・裾廻しです。一般的には地色の同じ共色を合せますが、個性を表現する着物ですから、全く違う色の八掛・裾廻しに挑戦してもらいたいものです。

歩くときに、チラリチラリとのぞく、意外な色の八掛で、周りをハッとさせてみませんか。

色無地の着物に興味のある方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。