織絵屋のブログ

織絵屋の松山です。今回はめでたい文様の代表といえる「松竹梅」文様について述べます。

『松』、『竹』、『梅』のそれぞれの文様は平安時代からよく使われていたようですが、それらの三つを組み合わせた文様が使われ始めたのは室町時代だと言われています。

『松』は、砂地や岩だらけの土地でさえ、何年間も芽を出す日を待ち続け、やがて芽を出し、たくましく生長します。

また、松は四季を通じて一年中、葉の色が青い常盤木であることから、古来、吉祥文様とされてきました。

『竹』は、そのすくすく育つ生長の早さ、中空の形状、また、年間を通じてみずみずしい青さを保つことから「聖人君子」を意味するとされてきました。

『梅』は、一年で一番早く、寒中でも百花にさきがけて咲き、芳香を放つことから新しい生命の誕生を意味しています。

これらのことから、『松竹梅』文様は「待つ・聖人君子・産め」を意味していると言えます。

結婚する若い二人に「聖人君子のような素晴らしい赤ちゃんが産まれることを期待していますよ。」というメッセージが込められた文様なのです。

松竹梅文様の着物や帯をお探しの方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。

02/03: 「ウサギ」の文様にはこんな意味が込められています。

織絵屋の松山です。お客様から「私はウサギの柄が好きで、ウサギの文様がついた着物や帯をたくさん買っていますが、なぜ、他の動物に比べ、ウサギ文様の着物や帯が多いのですか?」という質問を受けました。

今回は、ウサギ文様について述べます。

確かに、鳥類は別として、動物文様の中でウサギ文様の着物や帯が一番多いですね。

ウサギ文様は、中国から『月とウサギの伝説』とともに伝えられたと言われています。

以来、日本では「古事記」の因幡の白ウサギや「十五夜お月さん」の餅つきウサギなど、様々なデザインのウサギ文様が使われてきました。

着物や帯に良く使われる理由は、一つにはウサギは愛と縁結びの神様の使いとされてきたからです。ですから、結婚式の披露宴の席などでもふさわしいですね。

また、十二支で方角を表す際、ウサギ(卯)の方角は東です。東は、朝陽が昇り、闇が明け、朝が訪れる方角です。つまり、「これからとても良いことが訪れますよ!」という意味が込められているので、縁起の良い吉祥文様なのです。

自分の生まれ年の干支を身に着けると招福になると言われますからウサギ(卯)年生まれに方には特におすすめです。また、向かい干支になる鶏『酉』年生まれの方が身に着けると厄除けになるとされています。

ウサギ文様の着物や帯をお探しの方は、気軽にお問合せ、またはご来店下さい。

02/02: 『椿』の文様にはこんな意味が込められています。

織絵屋の松山です。一年中、葉が青い木のことを常盤木(ときわぎ)と呼、古来、縁起の良いものとされていました。

今回は常盤木の『椿』の文様について述べます。

椿は、日本原産の木です。梅が中国から渡来する前は、最高の吉祥木とされていました。

平安時代には、椿は油や化粧品、また不老長寿の薬として大切にされていました。また、最も高貴な色とされていた紫を染める媒染剤として、椿の灰汁が使用されていたそうです。

そんなことから、椿の花は貴族の間では高貴な花、聖なる花として扱われていました。

室町時代に興った茶道の普及とともに、椿は茶花として脚光を浴びました。特に、遠州流の祖が好んだ椿文様は『遠州椿』と呼ばれ、今でも、着物や帯に良く使われています。

そんな中、武士の間では、椿は花が首から落ちることから縁起が悪いとされ、家紋には用いませんでした。

また、同じように遊女の間では梅毒に罹患し、花が落ちる女性が多かったことから、椿文様は敬遠されていたようです。

しかしながら、椿は、古来、吉祥木とされ、邪気を寄せ付けない呪木(じゅぼく)とされていました。

源氏物語34帖「若菜」では、鹿革で作られた蹴鞠(けまり)の穢れを祓うために、椿餅(つばいもち)を食する場面が描かれています。

これらのことから、椿文様の着物や帯は吉祥文様、厄除け文様として一年中、楽しんで良い文様と言えます。

02/01: 『桜』の文様にはこんな意味が込められています。

織絵屋の松山です。「私は桜の柄模様が好きなのですが、桜模様の着物は春しか着てはいけないでしょうか?」と、いう質問を度々受けます。今回は桜の文様について述べます。

満開の桜の下で料理を広げ、酒宴を開く花見は日本だけの文化だと言われています。

私も、毎年桜の開花を待ちわびる一人ですが、なぜ、日本人はこれほどまでに桜を愛しているのでしょうか?

桜(さくら)の語源は、「さ」は「田の神」を意味し、「くら」は「蔵、倉、鞍」など、座するところを意味しています。

つまり、桜は「田の神」の依り代なのです。

「田の神」に「さ・け」と「さ・かな」をささげ、日本人にとって一番大切な稲・米の豊作を祈願したのです。

これが花見の起源だと言われています。

桜の文様は五穀豊穣を表す吉祥文様で、とても目出度い文様なのです。

ですから、桜の文様の着物は、春に限らず、いつでも着られます。

それでも、季節感が気になる方は、枝木が描かれていない花だけの桜文様の着物を選びましょう。

桜文様の着物や帯をお探しの方は、気軽にお問合せ、またはご来店下さい。

01/29: 『名古屋帯』は大正時代に生まれました!

織絵屋の松山です。今回は『名古屋帯』について述べます。

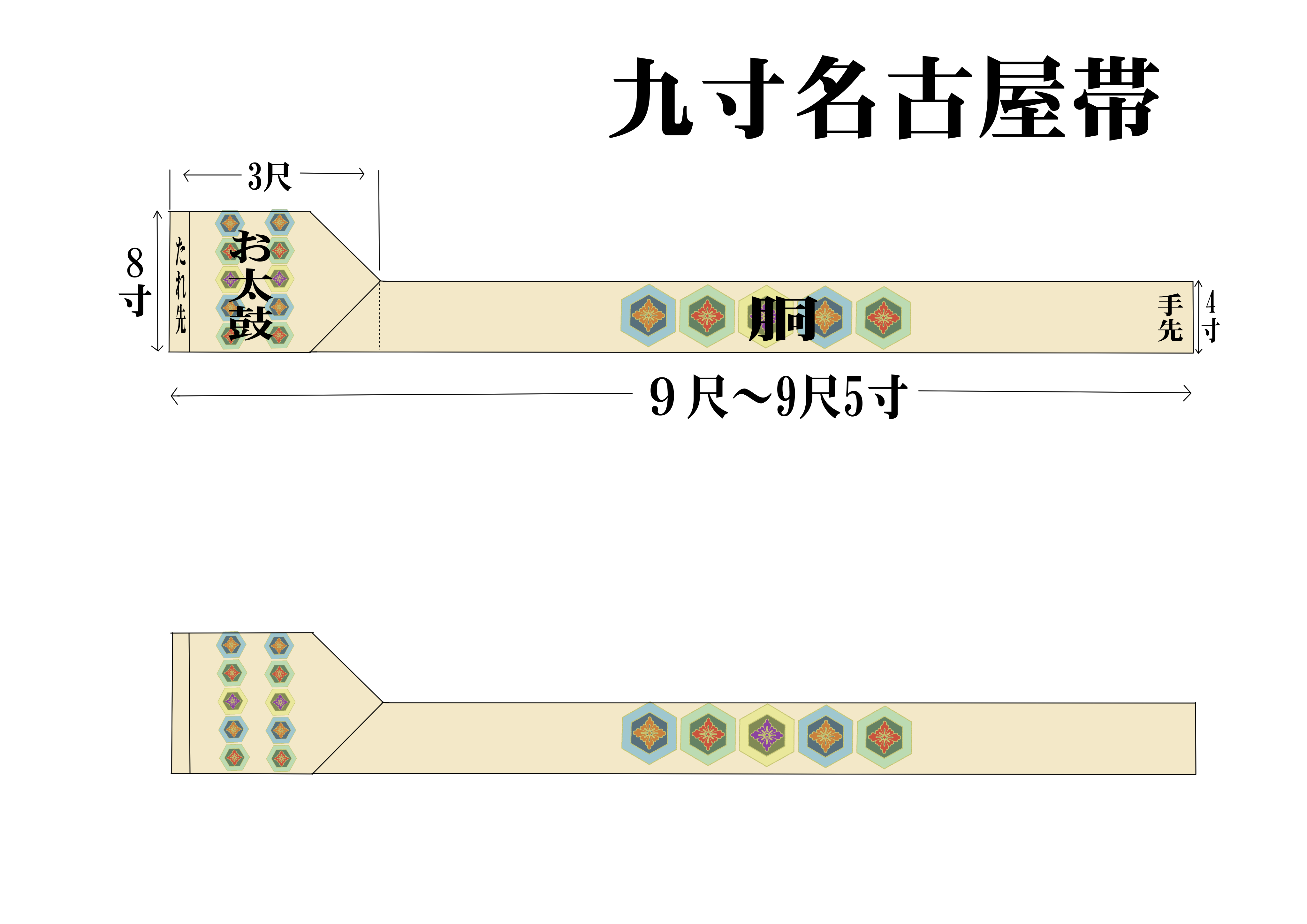

以前、「帯は霊的パワーを帯びるものであると思われていました。」と、述べましたが、名古屋帯は一般的な帯・袋帯よりも80cmほど短い帯です。

名古屋帯の歴史は、大正時代に「服装改革運動」が叫ばれていたころ、名古屋の女学校の先生が帯をもっと簡単に締められるようにと仕立てた帯が『名古屋仕立』と呼ばれたことに由来します。

袋帯は胴に巻く部分を半分に折りながら締めますが、名古屋帯は胴に巻く部分を最初から半分に縫い合わせて仕立てています。

また、お太鼓結が二重太鼓にならない長さに仕立ていますので、とても締めやすく、瞬く間に普及していきました。

袋帯は、織物がほとんどですが、名古屋帯は織物の他にも、ちりめんや塩瀬の生地に染めたモノなどいろいろあります。

帯芯を入れて仕立てる9寸名古屋帯と手先と太鼓部分をかがるだけの8寸名古屋帯があります。

価格的にもリーズナブルなモノが多いので、留袖、訪問着以外の着物に気軽に締められるのでおすすめです。

名古屋帯について詳しく知りたい方は、気軽にお問合せ、またはご来店下さい。