織絵屋のブログ

04/30: きものの素材『絹』について

織絵屋の松山です!今回は、着物の素材のうち8割を超える『絹』についてのべます!

『絹』の誕生の伝説があります!

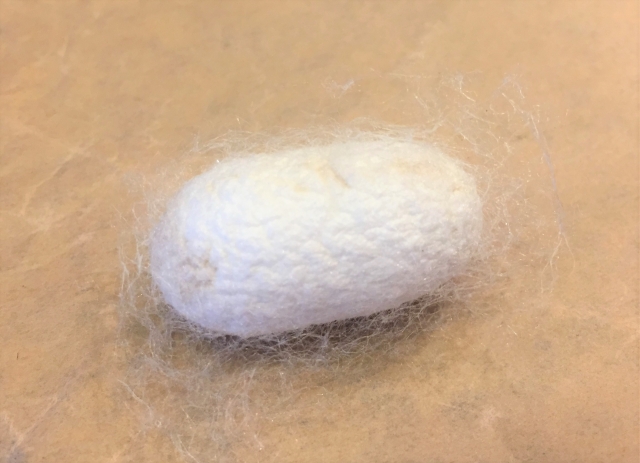

中国の祖と言われる大黄帝の皇后のお茶の湯に山繭が落ち、それを箸で拾い上げようとしてところ、繭が解け、糸が無限に出てきました!

皇后は、その長い糸なら美しい織物が作れると考えたそうです!

中国で生まれた『絹』はシルクロードによって世界にひろがり、人々を魅了していきました!

しかし、養蚕技術は、中世まで中国の独占技術でしたので、他の国で絹をつくることができませんでした!

日本には、中国の江南地域の人が琉球(沖縄)の久米島に漂流し、島人に助けられ、そのお礼に特別に養蚕技術を伝えたと言われています!

『絹』の特性として、専門の学者は①吸湿法質性(汗などを綿の,1,5倍のスピードで吸収し、放散する特性)、②紫外線吸収放射性(紫外線から肌の美白を守る特性)、③整体順応性(人の皮膚に最も近い特性)、④保温性(薄く、軽くても保温性が高い特性)、⑤吸音性(カーテンや壁紙などに使うと音が伝わりにくい特性)、⑥吸気性(壁紙などに使うとカビが生じにくい特性)、⑦難燃性(燃えにくい特性)の七つを上げています。

絹が着物に使われる魅力は、何と言ってもその高貴な光沢です!これは天然繊維の中で最長の繊維だからこその特徴です!

また、染色しやすいという長所があり、染め替えなどでリメイクしやすい利点もありますから、現代のSDGsにぴったりの素材と言えます。

04/29: 紅型染とは

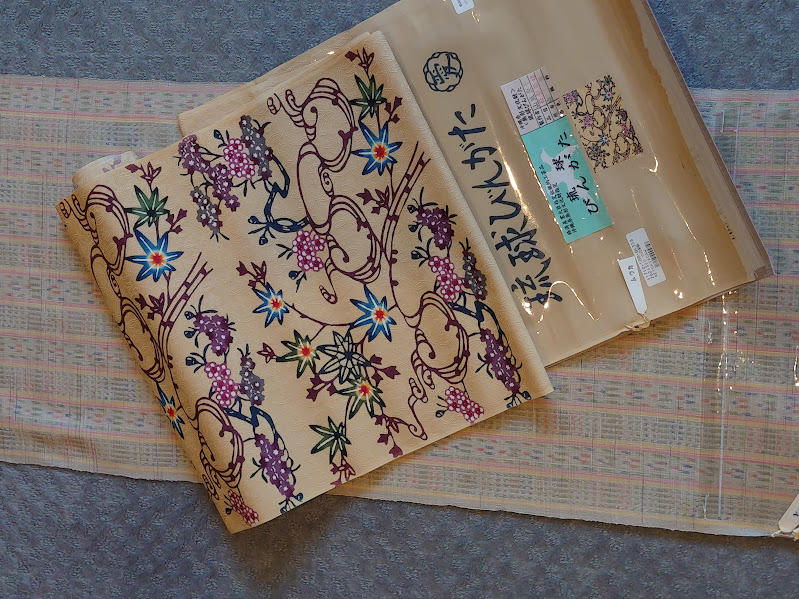

織絵屋の松山です。今回は、時代を経ても人気が高い『紅型染』について述べます!

色は染料ではなく、様々な岩石を砕いた顔料で染められています。

赤、青、緑、黄、紫の鮮やかな色が反発し合うこともなく調和して、お互いの色が映える紅型染。

江戸の時代から、日本人を魅了し続けた沖縄の紅型染。京紅型、江戸紅型という紅型風の染が生まれたことからも、その魅力の大きさがうかがえます。

紅型染の歴史は、15世紀中ごろ、琉球王朝御用達の唯一の染として保護され、発展しました。

しかし、17世紀初め、薩摩藩に侵攻されてからは貢物として重宝され、過大なノルマを課された島民の真紅の歴史により、その染技術は驚異的にレベルアップしていきました。

沖縄紅型は、分業制の日本の染と違い、道具作りから染までの全ての工程を一人で行うのが基本です。

先の大戦で壊滅的な打撃を受けた沖縄。紅型宗家の一つ、城間家の14代目・城間栄喜氏は、米軍のゴミ捨て場をあさり、鉄くずで型紙を彫る小刀を作り、銃弾の薬きょうで糊筒の口金を作ったそうです。

また、刷毛には女性の髪の毛が使われ、若い女性のモノは麻布や芭蕉布に染めるときに、年配者のモノは絹布に染めるときにと使い分けていたそうです。

15代目の城間栄順氏、娘婿の人間国宝・玉那覇有公氏も、昔ながらの手仕事で、親から子へ、子から孫へと、その技術を受け継いでいます。

紅型染の帯に興味のある方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。

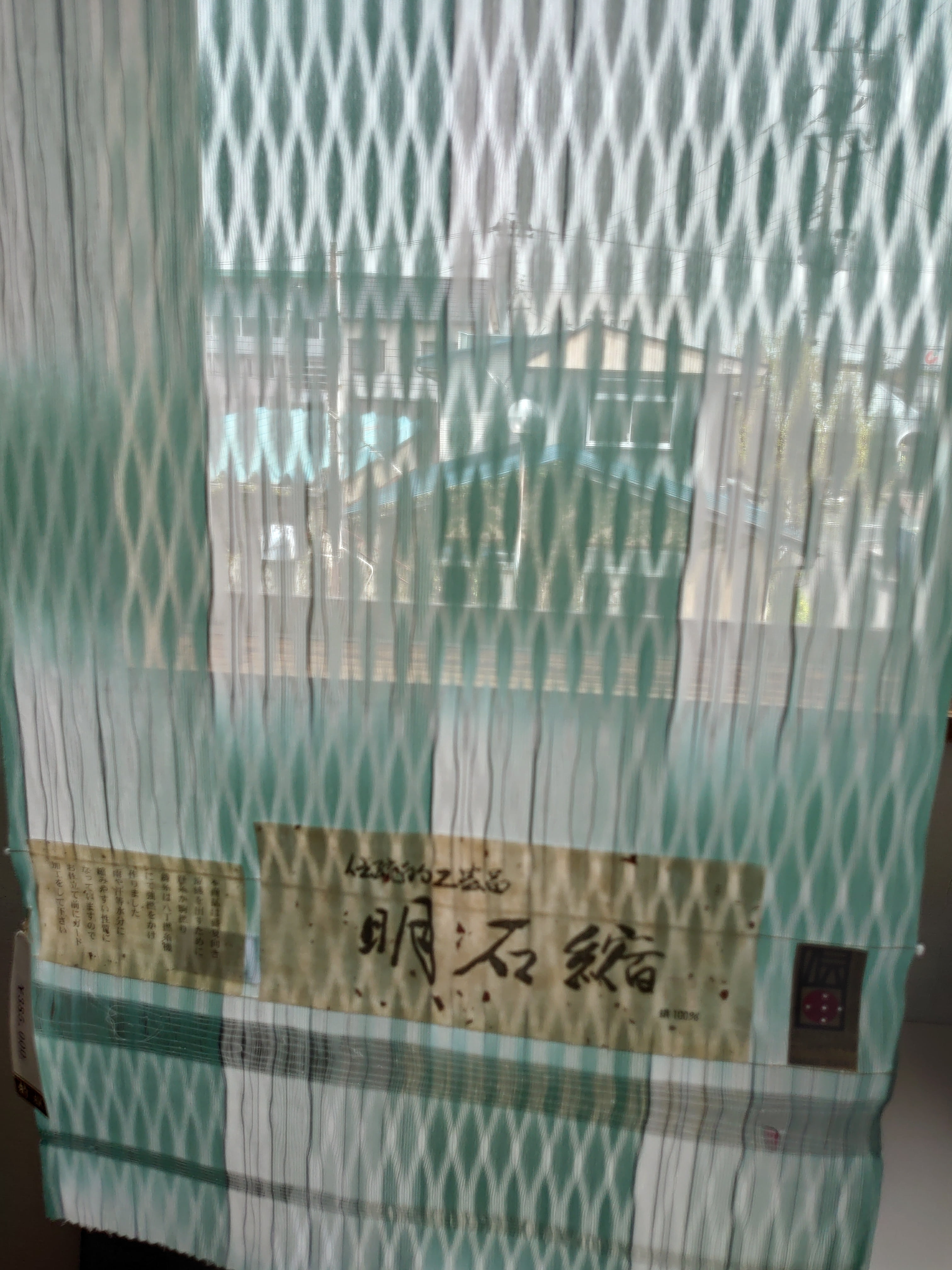

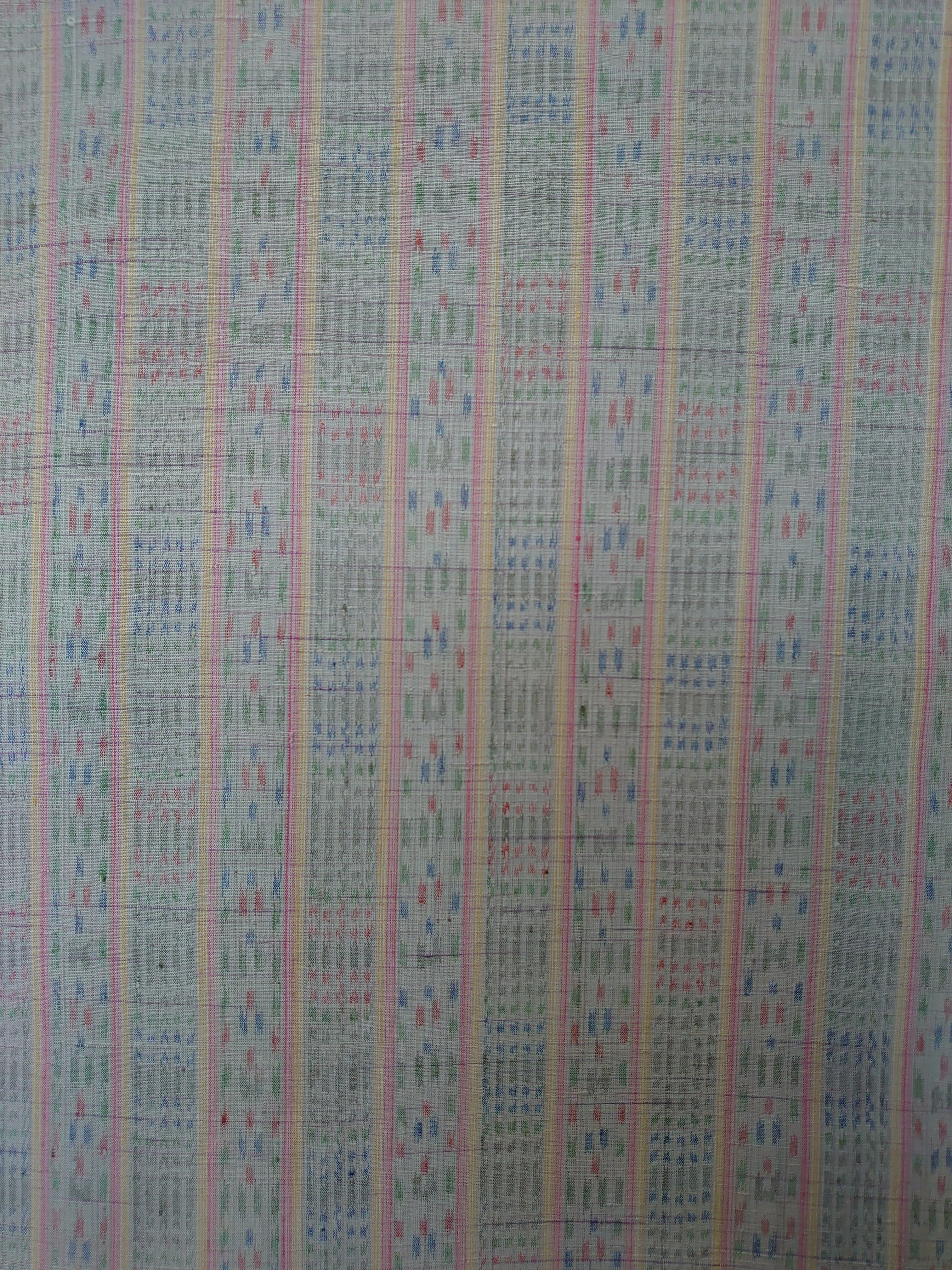

04/26: 明石縮(あかしちぢみ)の産地って・・・どこ?

織絵屋の松山です。今回、私が若い頃、「なぜ、新潟県の十日町で織られているのに明石の地名がついているのだろう?」と不思議に思っていた明石縮について述べます。

「越後名物かずかずあれど、明石縮に雪の肌、着たらはなせぬ味の良さ・・・♪」で、始まる十日町小唄に唄われているように、明石縮の産地は新潟県十日町です。

江戸後期、京都の西陣織の技術で、播州(現在の兵庫県)明石地方に伝わる「明石縮」を織る研究をしていましたが、中々上手くいきませんでした。

そこで、雪国で湿度が高く、麻の強撚糸(強い撚りかけた糸)の技術を持っている新潟県十日町で麻と絹で織った「透綾織(すきやおり)」が誕生しました。

その後、十日町の職人を総動員して、透綾織を改良した絹織物の両シボ(波状のシワ)の明石縮が完成したのが明治27年のことでした。

当初、あまりの透け感で一般女性には敬遠されて売れず、主な顧客は芸者衆だったそうです。

やがて、昭和4年、十日町小唄にも唄われるようになり、一般女性にも広く流行していきました。

「蝉の翅(はね)」とも呼ばれるほど透け感があり、シボで肌にはりつかない明石縮は、高温多湿の日本の夏に最適の着物です。暑い夏、肌を露出した女性を嫉妬させる、凛としたかっこいい女性を演じるのも一興ですね。

明石縮の興味のある方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。

織絵屋の松山です!今回は、琵琶湖の東岸にある滋賀県秦荘町で織られている秦荘紬について述べます!

他産地の紬に比べ、歴史は浅く、戦後生まれの紬です。

大きな違いは絣の作り方です。ほとんどの紬は括りの技術で絣が作られますが、秦荘紬は「櫛押し捺染(櫛型のヘラを使う染め方))で絣糸が作られています。

「櫛押し捺染」は五大上布に数えられる近江上布に受け継がれてきた技術で、染料を櫛状のヘラに付け、絣糸に染める技法です。

元々は、大正から昭和の初めころに、この地方の農家の母親が嫁ぐ娘に、せめて1枚か2枚でも「お蚕さん(絹の着物)」を持たせてあげたいと織った紬です。

近江上布の仕事の合間に、真綿から糸を紡ぎ、少しでも華やかになるようにと、櫛押しで糸を染め、織り上げ、そして、夜なべして着物に縫い上げ、娘に持たせたのです。

これが、秦荘紬の起源と言われています。

真綿の柔らかさと、優しい絣柄は、まさに母親の愛情を感じさせてくれます。

苦しく、せつない時に、母親が持たせてくれた紬に、多くの女性が元気づけられたことでしょう。

いつも、一人でがんばっているあなたも、秦荘紬の優しさに包まれて、一息つきませんか?

秦荘紬に興味を持たれた方は、気軽にご来店、またはお問い合わせ下さい。

04/19: 文様「葵(アオイ)」にはこんな意味が込められています。

織絵屋の松山です。今回は徳川家の家紋にも使われている「葵紋」について述べます。

「葵紋」は双葉葵(フタバアオイ)という植物をデザイン化した文様です。

フタバアオイはハート形の葉を二枚ずつ付け、4月から5月にかけて可憐な花を咲かせます。

昔は日本全国で見られたそうですが、最近では少なくなっているようです。

日本最古の祭りとも言われる「賀茂祭」は、上賀茂神社と下鴨神社の合同例祭で、5月の15日に行われますが、加茂神社の神紋に「双葉葵」が使われていたことから、御所車や牛車などをフタバアオイの葉で飾られることから「葵祭」の呼ばれるようになったそうです。

後に、徳川家では葵紋を原型に「三つ葉葵(ミツバアオイ)」を家紋にしました。

葵は、古くは「あふひ」と呼ばれていましたが、フタバアオイは可憐な花を咲かせると、1日か2日でしぼんでしまい、その日にしか見られないことから「逢う日」、人と人との出逢いの大切さ、つまり「一期一会」のメッセージを表す文様と言えるのではないでしょうか?

「葵紋」の着物や帯に興味のある方は、気軽にお問い合わせ、またはご来店下さい。